从考古新见《严公贶墓志》看柳公权书法的几个现象 |

| 作者:李浩 西北大学中国文化研究中心暨文学院教授 阅读:2192人次 |

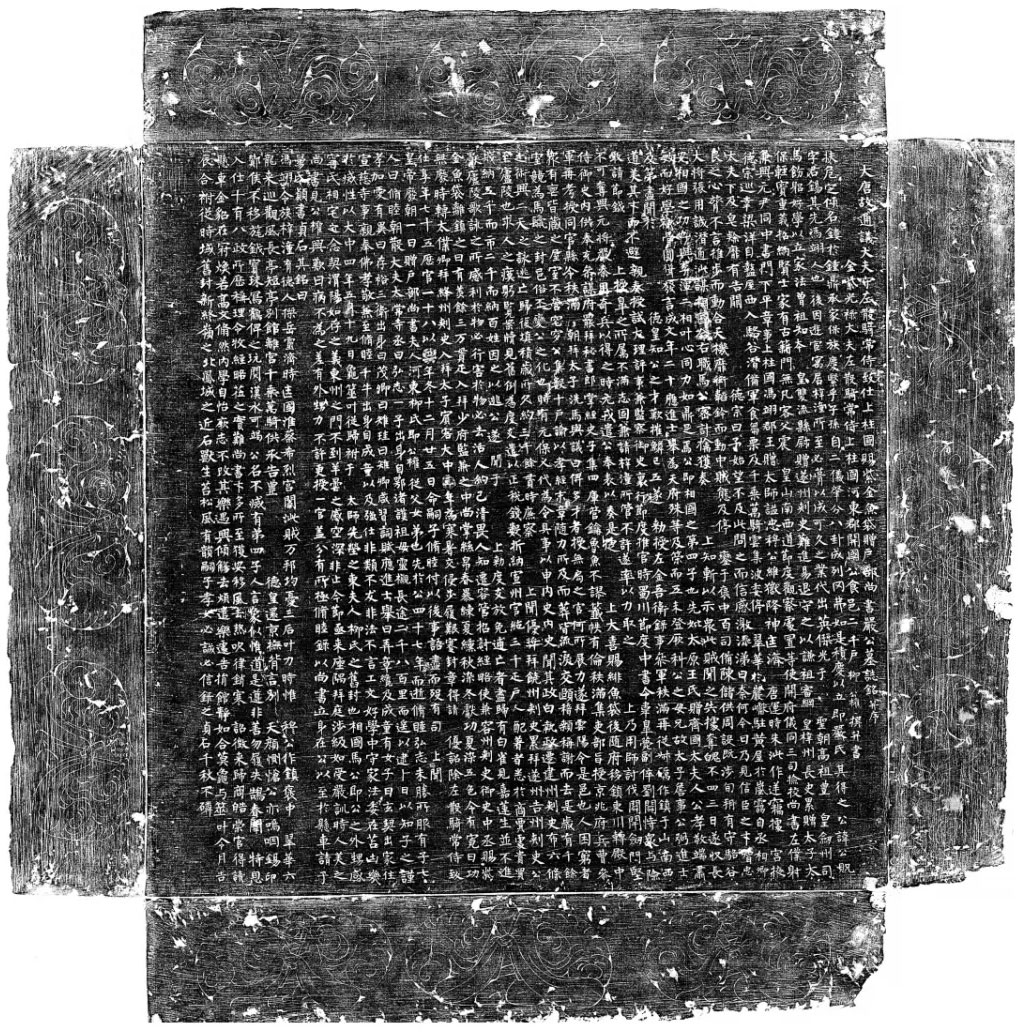

提要:本文据考古新发现的柳公权撰书《严公贶墓志》,结合相关其他柳书新出文物及传世文献,在考古队发掘报告两文的基础上,略两文所详,详两文所略。重点讨论柳公权“撰并书”作品的一些特点,并对柳公权撰著碑志进行文学考察,同时谈及柳书的被镌刻及其与刻工邵建和的交往,从柳氏家学看柳公权书法,对书法史上流传甚广的柳书“谀阉”说,也提出了新的平心之论。 一、引言 唐代书法“顔柳”并称,素有“顔筋柳骨”之説。学术界认为,柳体将唐人楷书对法度的严格要求推到了极致,笔画的精细入微、结构的严谨规矩都无人可比,从而成为“唐楷书艺术的最后完善者”,柳体“为楷书书体的发展画上了句号”,此后中国书法史上再也没有人创造出新的楷书书体。 2022年10月,陕西省考古研究院在西安市长安区居安村进行考古发掘,共发掘清理了3座唐代墓葬、2通墓志,其中就有柳公权撰并书《大唐故通议大夫守左散骑常侍致仕上柱国赐紫金鱼袋赠户部尚书严公墓志铭并序》(见图一,以下简称《严公贶墓志》)。该墓地位于隋唐长安城以南的高阳原,今西安市长安区郭杜街道凤林北路与文苑南路交接处东部,居安路以西。2023年1月,陕西省考古研究院在“2022年度陕西重要考古发现”新闻发布会上发布了这一则考古新闻。2023年第2期《考古与文物》刊出由考古队陈徐玮、魏铖、种建荣执笔的《陕西西安长安区唐严公贶、卢淑墓发掘简报》,以及陈徐玮撰《唐严公贶、卢淑墓志考略》两文,关注柳公权书法及唐代石刻新材料的学人始见到了完整的出土资讯以及柳公权作品的真容。考古工作队的两文解决了许多问题,但因为新材料所涉学科较多,相信学界同好在看到遗址、文物、录文以及解说后,又会引起许多新的兴趣。

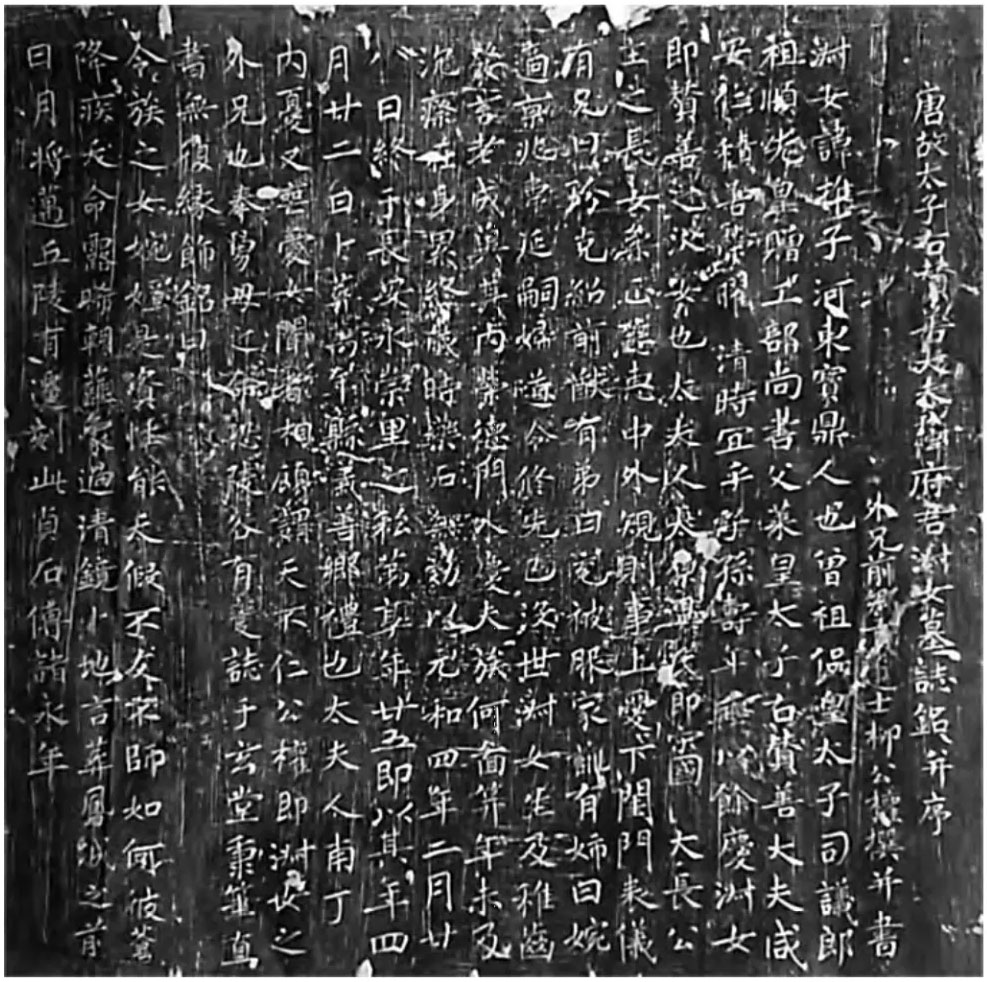

与此相关,稍早的2021年3月17日,西安市枣园北路的一处工地上还挖出柳公权书丹的《唐故开府赠扬州大都督杨公(承和)神道之碑》(以下简称“《杨承和神道碑》”)。碑文撰写者为宰相王起。另有新出柳公权撰文的《柳愔愔墓志》、《韩复墓志》以及《韩孚墓志》三方新文献流出。加上1986年11月出土于西安市和平门外,由令狐楚撰文、柳公权正书的《大唐回元观钟楼铭》,最近友人毛阳光兄又见示柳公权早年撰书的墓志拓本《唐故太子右赞善大夫薛府君淑女墓志》(见图2,以下简称“《薛推子墓志》”)。与柳公权书法相关的文物短时间内络绎出现,连续被报导,遂引起公众对柳公权书艺及文学的高度关注。同时,网上也有疑惑、质询的声音。 笔者关注并追踪这几组新材料也是始于新闻。因为居安村考古遗址距笔者工作单位距离极近,每天散步都会经过发掘地点,承蒙有关部门协调,笔者有幸较早听取过考古队的汇报,摩挲过贞石原物,并根据拓片做过录文,最近还认真拜读了《考古与文物》上所刊考古队的两篇大作。

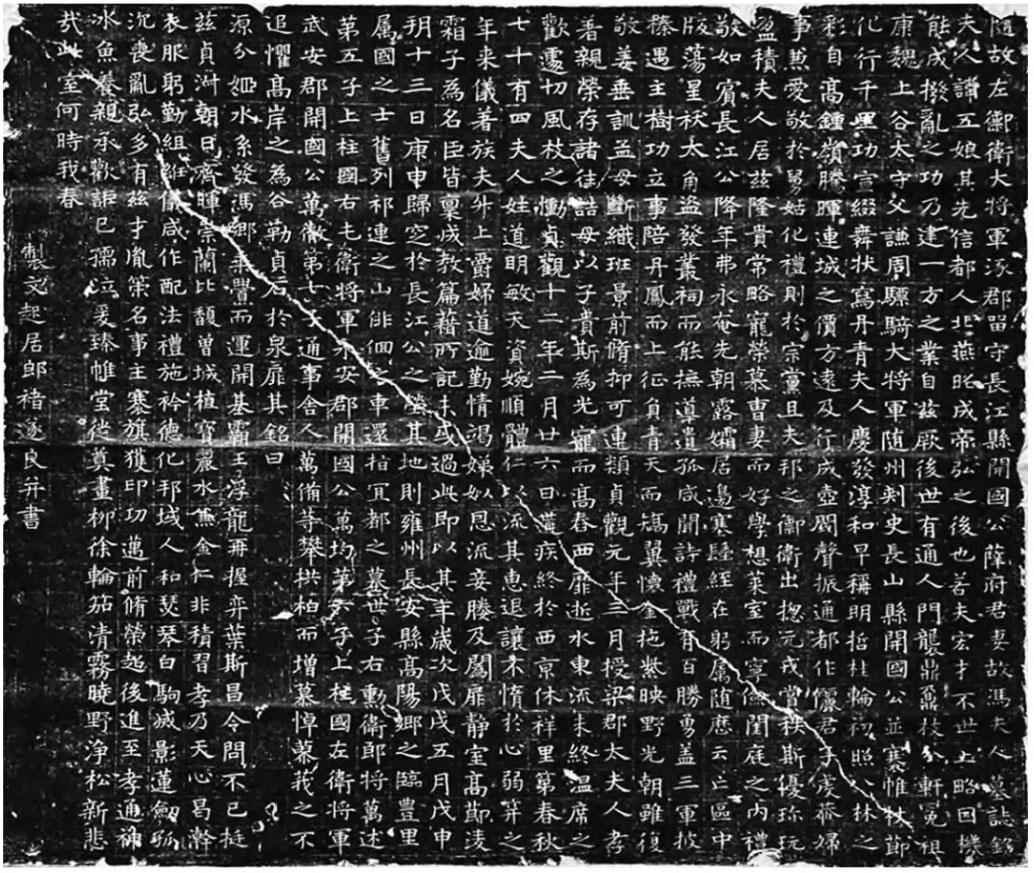

在此前稍早的时候,笔者还整理过中古柳氏西眷房支柳庆及其夫人裴丽华夫妻合拊志,也梳理过魏周至唐代柳氏家学的一些特色,几年前曾整理过为柳公权等中唐书法名家镌刻的著名刻工邵建和的墓志。故不揣浅陋,将各方面的资料汇总比较,以新见《严公贶墓志》等新出土文献为重点进行考察,就柳公权撰著、书碑中的几个相关问题谈谈自己的浅见,希望得到考古、书史和唐代文史界的批评指正。 本文略考古队两文所详,详两文所略,主要从书法文化及唐代文史的角度关注以下几个问题:第一,从《严公贶墓志》看柳公权“撰并书”作品的一些特点。第二,对柳公权撰著碑志进行文学考察。第三,柳书的被镌刻及其与刻工邵建和的交往。第四,从柳氏家学看柳公权书法。第五,对书史上有关柳公权“谀阉”的说法进行新的阐释。 二、从《严公贶墓志》看柳公权“撰并书”作品的一些特点 《严公贶墓志》题下有“柳公权撰并书”,考古队的两文对“撰并书”这一现象没有展开,本文略作申论。“撰并书”是碑志生产过程的一个综合现象。初唐书法家褚遂良就有“制文并书”的《隋故左御卫大将军涿郡留守长江县开国公薛府君妻故冯夫人墓志铭》(见图3,以下简称“《冯五娘墓志》”),笔者曾对初拓本做过录文整理。顔真卿著名的《顔氏家庙碑》,也是他为其父顔惟贞撰并书的。裴休撰并书、柳公权篆额的有《圭峯定慧禅师传法碑》。此外还有柳公权为其书神道碑的杨承和,也曾“撰并书”过《梁守谦功德铭并序》。

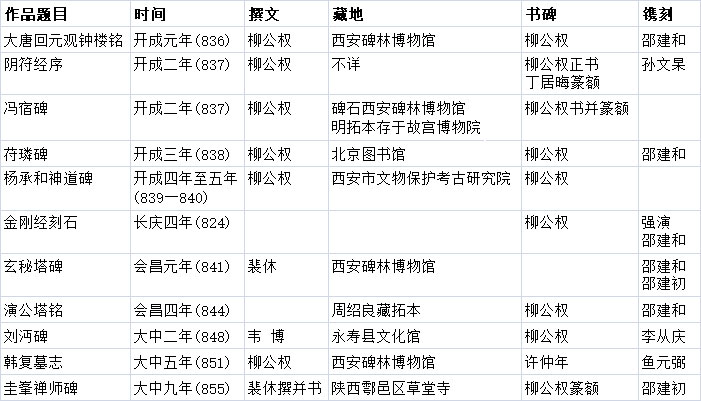

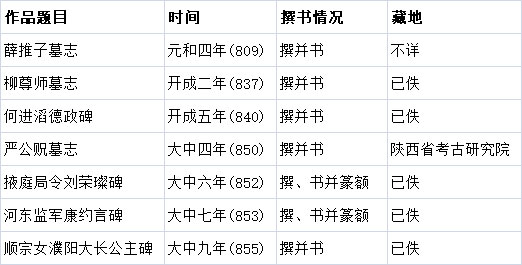

关于柳公权书碑的数量,流行的説法是有一百多件作品,但绝大部分已失传,目前能够见到的仅20余件,陈龙海《柳公权书碑系年考》曾有较详的考述,惜对存佚、文物原物与传拓等没有准确区分,且文章撰写较早,对近二十多年来新出土的原物与拓本多有漏载。 赵力光曾对史籍见载、现存实物的柳公权撰文或书写的墓志加以统计梳理,指出柳公权撰文者六方,有《柳愔愔墓志》、《柳尊师墓志》、《韩复墓志》、《河东监军康约言碑》、《百丈山法正禅师碑》、《李景度碑》;撰并书者三方,有《何进滔德政碑》、《掖庭局令刘荣璨碑》《顺宗女濮阳大长公主碑》。在赵文刊发后,近年又陆续出现柳公权撰韩休曾孙《韩孚墓志》以及《薛推子墓志》,2021年西安枣园又出土柳公权书丹的《杨承和神道碑》等新文物。 笔者将文献记録提及的已佚、存有实物以及新拓的柳公权书碑的资料汇总,分为文献记録已佚、文献记録拓本存世、石刻文物存世、新见拓本流传等几类,分别罗列如下: (一)原石与拓本俱佚,仅见著录。通过陈龙海的论文知,著录中提及有明确年月,但原石与拓本无存者有49题。另有一题仅知撰、书者名讳,但年月不详,拓本无存。 以上仅仅是引述学界已有成果,不是笔者的论旨。本文拟换一个角度,仅就柳公权“撰并书”这一现象进行粗略考察。 表1 柳公权“撰并书”碑志作品简表  通过上表所列可以看出,仍存文物及拓本的“撰并书”作品仅有两方,但这种创作活动贯穿柳公权书法艺术的各个时期。既有早期的,也有晚期的,通过这些作品,既能看到他文风的发展脉络,也能看到他书风的前后变化。 柳公权“撰并书”的对象既有家族亲戚,也有皇族公主,还有得势太监。题写对象具有多样性。从目前有文本传世的两篇来看,都是为家族亲戚撰并书的,文章比较随意,书写也较灵动活泼。 “撰并书”及“撰书并篆额”类的作品属于文学与书法的跨领域综合创作,是一个复合型艺术家才华的全面展示,也是当时社会和官方对艺术家多项才能的认可与肯定。柳公权传世的“书-文”型作品弥足珍贵,值得文学界和书法界共同进行深入研究。 三、柳公权撰著碑志的文学考察 清代姚鼐在《古文辞类纂》中将所有文章分为十三类,碑志为其中之一。隋唐以前,碑志撰文署名者很少。《语石-语石异同评》云:“名家之文,见诸石刻出于集外者,最可宝贵。隋以前撰者,多不著名,虽出名手,无由辨之。《豆卢恩碑》幸存庾开府集中,《赵芬碑》则赖有《文馆词林》,知为庾文耳。”考《庾子山集》知,北周文学家庾信所撰碑志达 35 种。 唐代文学家撰碑志最著名者当推韩愈,据统计他所撰的墓志文有70多篇。同为河东柳氏的柳宗元的碑志类作品有60多篇。柳公权除了通过“撰并书”及“撰书并篆额”来展示他复合型的艺术才华外,还有一类碑志作品是由他来撰文,别人书丹篆额的。 表2 柳公权撰文、其他人书丹碑志作品简表 据赵力光的研究,已知柳公权仅撰文的碑志有六方:《柳愔愔墓志》《柳尊师墓志》《韩复墓志》《内常侍康约言碑》《百丈山法正禅师碑》《刘景度碑》,多为家族及亲朋好友。近年又见柳公权撰《韩孚墓志》,亦为家族的晚辈。可见如他自己撰文,书丹的多是他的晚辈。近年所见,既有文物又有拓本流出的柳公权撰并书及撰文类的碑志作品共有5种,应该是我们讨论柳公权碑志文学性的最重要材料。 如果説柳公权通过“撰并书”体现它的综合艺术才能,那么由别人撰文、柳公权书碑,以及由柳公权撰文、别人书碑的作品,则显示他的单项艺术成就。对于一个知名书家来説,由别人撰文、他自己书碑篆额的现象应是常态,讨论已多,本文从略。但对于由柳公权撰文、别人书碑的现象还是很值得关注的。 讨论柳公权碑志类作品的文学特色,应该将其放回到唐文发展历史环境中来看。柳公权在文章撰写方面能挺然独立,同他能与当时知名文章家互相学习、各取所长也有关係。仅从传世的与柳公权合作的文学家的创作即可略见一斑:如开成四年(839)为刘禹锡所撰《山南西道驿路记》正书,会昌元年(841)再为刘禹锡所撰《赠太师崔陲碑》正书。开成四年(839)为杜牧所撰《唐宪宗女庄淑大长公主碑》正书,大中元年(847)为李商隐所撰《太仓箴》正书,大中四年(850)再为杜牧所撰《赠太尉牛僧孺墓志》正书。知名的书家与一流的文学家彼此合作,互相启发,应该说是双赢的。 《文心雕龙·诔碑》第十二:“夫属碑之体,资乎史才。其序则传,其文则铭;标序盛德,必见清风之华;昭纪鸿懿,必见峻伟之烈;此碑之制也。”柳公权认真撰写了相当数量的碑志作品,一方面是受人之托,特别是同族至亲之人的嘱托无法拒絶;另一方面也是在展示他自己书艺才能之外的“史才”。如果说,他与其他知名文人搭档配合,承担一些重要的主题书写工作,证明他的书艺与其他文学家的文华旗鼓相当,那么,通过亲自撰写碑志类作品,有意展示自己的“史才”,也让我们看到了他在另外一个领域弥足珍贵的开拓。 四、柳书的被镌刻及其与刻工邵建和的交往 (一)文献所见柳公权与刻工的交往 《邵建和墓志铭》: 《邵建和墓志铭》还提及唐代其他石刻名家:“自唐来则有朱静藏、史华、徐思忠、卫灵鹤、郑振、陈英、常无怨、杨暄等,皆异代同妙也。”近年曾毅公《石刻考工録》、程章灿《石刻刻工研究》在综合文物、拓本及文献基础上又有新的补益,笔者据此可以将著録所见柳书提及的刻工资料表列如下: 表三 与柳公权书碑(或篆额)有关的刻工简表 据上表可知,著録所见与柳公权合作,助其镌字刻石的刻工有多位,如天水强氏家族的强演等,但显然与醴泉邵氏家族的邵建和、邵建初兄弟的合作比较多。 (二)文物与拓本所见刻工邵建和 《大唐回元观钟楼铭》(见图4)立于唐开成元年(836),为柳公权58 岁时所书,记述了唐回元观的历史沿革,是现存柳碑中最完整的一方。文献中提及邵建和为柳公权所撰书的作品镌刻的有多处,同时还有《邵建和墓志铭》的佐证。《大唐回元观钟楼铭》不仅让我们看到了柳的书法艺术,也看到了邵的镌刻真迹,殊为难得,可与《邵建和墓志铭》互相比勘对照,继续深入研究。习惯上,人们将卓越的建筑家称为“哲匠”,其实优秀的石刻刻工也可称为哲匠。

《邵建和墓志铭》还提及:“妻韩氏夫人齐眉同德,生三子宗简、宗立、宗厚等,一女归王氏。……亲弟建初,能嗣其业,不殒其名。”其中建和弟建初与建和的合作前文已经述及。邵建和的儿子邵宗简子承父业,光大祖业,也有新文物新材料可以证明。新见柳公权族侄柳仲年书《唐董谊妻史氏墓志》,此志为大中四年(850)所书,应属柳仲年早期书法。墓志的镌刻者就是邵宗简。柳仲年继承了柳公权的书风,邵宗简弘扬了邵氏家族的镌刻技术。前辈的协同合作与友谊,被下一代承继并发扬光大,这值得研究中国艺术史者大书特书。 五、从柳氏家学看柳公权书法 考古队两文对中古士族也有不少发挥,但实际上,到了中晚唐士族的影响力日渐衰退,士族的队伍却越来越庞大,成分越来越複杂。加之,柳氏不属于中古山东著姓的“五姓七家”,他们只属于次一等的关中郡姓,柳公绰、柳公权这一支也仅仅是河东柳氏西眷房的旁支。中晚唐时期,从政治上看无论著姓还是一般郡姓,无论主支还是旁支,都已没有多少特权了,他们的影响力主要还是社会和文化方面的。至于墓志所述严氏,也只能算是地方豪族。故笔者以为,讨论中晚唐社会政治,不必过分强调其士族门第,因为士族正在衰微沦替,士庶之别也没有那么重要。但若从家族的家风家学角度做一些梳理和阐发,还是有一定意义的。 钱穆先生论及魏晋南北朝学术文化时,特意标举家风与家学:“今所谓门第中人者,亦只是上有父兄,下有子弟;为此门第之所赖以维系而久在者,则必在上有贤父兄,在下有贤子弟。”“当时门第传统共同理想,所希望于门第中人,上自贤父兄,下至佳子弟,不外两大要目:一则希望其能具孝友之内行,一则希望其能有经籍文史学业之修养。此两种希望,并合成为当时共同之家教。其前一项之表现,则成为家风。后一项之表现,则成为家学。” 关于孝行,《旧唐书》卷一六五《柳公绰传》记録柳公绰的一件事情: 关于家学,《旧唐书·柳公绰传》也有记録: 谈家教家学促成家门中涌现书法名家,多举琅琊顔氏的顔腾之、炳之、勤礼、真卿等为例,如顔勤礼“幼而朗悟,识量宏远,工于篆籀,尤精诂训”;又顔惟贞“仁孝友悌,少孤,育舅殷仲容氏,蒙教笔法。家贫无纸笔,与兄以黄土扫壁,本石画而习之,故特以草隶擅名。天授元年,糊名考试,判入高等……学精百氏,艺絶六书”。顔真卿“早孤,蒙伯父泉、允南亲自教诲”,他成为著名书法家应该与他自幼就接受“尤工文翰”的伯父的啓蒙有很大关係。其实,柳氏家族也类似。柳氏家学最重要的是能通经致用,技能方面最突出的是书法。 僧习,善隶书。(《魏书》卷七一《柳僧习传》) 柳宗元与刘禹锡酬唱诗中,有几组是讨论书法及书法教育的,其中柳宗元《殷贤戏批书后寄刘连州并示孟仑二童》:“书成欲寄庾安西,纸背应劳手自题。闻道近来诸子弟,临池寻已厌家鸡。”刘禹锡《酬柳柳州家鸡之赠》:“日日临池弄小雏,还思写论付官奴。柳家新样元和脚,且尽薑芽敛手徒。”柳宗元又作《重赠二首》其二:“世上悠悠不识真,薑芽尽是捧心人。若道柳家无子弟,往年何事乞西宾?”刘柳唱酬中讨论了书风、书艺以及对子弟的书法教育等问题,其中提及的“柳家新样”、“元和脚”“家鸡”云云,已成为书论中典故,学人对柳宗元书法传承、书法成就已有很深入论证,◎此不再赘述。这里仅就刘柳都关注的刘家“诸子弟”和“柳家子弟”,説明两人都重视子弟的书法教育,至于“柳家新样元和脚”,诸家解释纷纭,但无论是指柳宗元还是同宗的柳公权,都说明柳氏家族对书法书艺的重视,故能在普遍重视书法的唐代始终能挺拔特立于当时。 柳氏除柳宗元、柳公权外,公权兄柳公绰也善书,明陶宗仪《书史会要》载公绰“工翰墨”,其书法端肃内敛,古朴疏朗,字形方扁,略带隶意。已知其所书有《刘从一墓志》、《蜀丞相诸葛武侯祠碑》等。 此外,前面述及的《韩复墓志》,大中四年(850)由柳公权撰文,书者为柳仲年,应是柳公权子侄辈族亲,观其书风,也应受过柳公权的影响。按《通志·金石略》、《宝刻类编》等所载,柳仲年书写过的碑还有《兵部尚书王承业墓志》、《同昌公主碑》、《唐赠内侍周景齐碑》、《司刑寺修狱记》、《懿宗女卫国文懿公主碑》、《懿宗惠安王太后墓文》。说明柳仲年在当时也是一位非常有名气的书家。 六、柳书“谀阉”说平议 《旧唐书》卷一六五《柳公绰传》附《柳公权传》: 《新唐书》卷一六三《柳公绰传》附《柳公权传》也有类似的记载: 两《唐书》都提及柳公权以“心正则笔正”为喻,巧妙劝谏唐穆宗,重点是“笔谏”。宋代苏轼论书诗《柳氏二外甥求笔迹》,落脚点也在这里:“退笔成山未足珍,读书万卷始通神。君家自有元和脚,莫厌家鸡更问人。一纸行书两絶诗,遂良鬚鬓已如丝。何当火急传家法,欲见诚悬笔谏时。” 两《唐书》提及的“佛寺见卿笔迹”的说法见于钱易《南部新书·壬》:“柳公权尝于佛寺看朱审画山水,手题壁诗曰:‘朱审偏能视夕岚,洞边深墨写秋潭。与君一顾西墙画,从此看山不向南。’此句为众歌咏。后公权为李听夏州掌记,因奏事,穆宗召对曰:‘我于佛寺见卿笔札,思见卿久矣。’宣出充侍书学士。非时宰所乐,进拟左金吾卫兵曹充职,御笔改右小谏。中外朝臣,皆呼为国珍。”三则文献中出现的“笔迹”、“笔札”虽有小差别,但説明穆宗皇帝看重的是柳公权题壁诗的书法真迹而不是文意。 历史上已有人对“心正则笔正”的说法提出质疑,最新比较集中评论的是啓功先生,《啓功论书絶句百首》其54首评柳公权: 啓功先生在诗下还有自注: 启功先生主要从为人与为书的一致性与差异性来论说,观点自然可以成立。因为除了书法外,绘画中的为人与为画也有类似现象,文学创作中此类现象就更多了。故元好问《论诗三十首》其六:“心画心声总失真,文章宁复见为人。高情千古闲居赋,争信安仁拜路尘!”看来,“言为心声”、“文如其人”不能絶对,同样“字如其人”的说法也不能絶对。 笔者以为,若要平心讨论柳公权书法“谀阉”、韩愈碑志“谀墓”等问题,求得较客观公允的结论,还须从以下几方面思考: 首先,宦官势力、藩镇势力与中晚唐朝廷政治的实际情势。陈寅恪说:“唐代自玄宗后,政柄及君权渐转入阉寺之手,终至皇位之继承权归其决定,而内朝之禁军、外廷之宰相,俱供其指挥,由之进退,更无论矣。”此一时期,无论是文人的叙述还是史书的书写都离不开这两大主题,柳公权生活在这个时代,且在朝中任职,故碑志撰文与书篆也无法回避这样一个现实。 新发现的《杨承和神道碑》,文宗开成元年(836)由宰相王起撰文,柳公权书碑。碑主杨承和虽是著名宦官,但也是文学家兼书法家,穆宗长庆元年(821)任右神策军副使。《金薤琳琅》卷一九收録其“撰并书”《邠国公功德铭并序》。 《玄秘塔碑》的全称是《唐故左街僧録内供奉三教谈论引驾大德安国寺上座赐紫大达法师玄秘塔碑铭并序》,武宗会昌元年(841)由宰相裴休撰文,柳公权书丹而成。 《神策军碑》的全称是《皇帝巡幸左神策军纪圣德碑》,武宗会昌三年(843)立于皇宫禁地,由翰林学士承旨崔铉撰文,集贤院学士判院事柳公权书碑。 以柳公权传世的这三件作品而言,虽都与宦官和寺僧有关,但碑文作者都是当时的朝廷高官和知名文化人,柳公权仅仅是抄録书写者。讨论作品是否有“谀颂”之嫌,首先应该从文章的立意与内容入手,再批评抄录书写,历代论者高举道德大棒,但却主次不分、轻重不分,抡起的板子打错了对象。 其次,作为朝廷政治体系中书吏与丧葬活动中写家的被动与无奈。《旧唐书》卷一六五《柳公绰传》:“公绰在太原,致书于宰相李宗闵云:‘家弟苦心辞艺,先朝以侍书见用,颇偕工祝,心实耻之,乞换一散秩。’乃迁右司郎中,累换司封、兵部二郎中、弘文馆学士。”可见在当时,以柳公权在书法方面的造诣和成就,在其兄柳公绰眼里,也视书法为辞艺技能,与“工祝”类似,不过是一个高等级的、更体面一些的工匠而已。 后世虽将柳公权与颜真卿并称,尊为“楷圣”,但从官员的出处来看,颜柳实有很大差别。顔真卿通经致用,在“安史之乱”中表现卓著,随后又以高年死于平叛中,书法对他是余事,他可当得起书如其人、人如其书之称。柳公权则是依靠辞艺进身,以侍书见用,是一个艺术领域的专才。有唐一代,既能容纳颜真卿型的艺术家,也能容纳柳公权型的艺术家,这是唐代的伟大。惟中唐以降,内有阉竖弄权,外有藩镇霸凌,皇帝吞声,宰执忍气,夕阳西下,大厦将倾,有识之士看在眼里,却也无可奈何,以侍书见用的柳公权又能有何作为?这是时代的悲哀,当然也是柳公权的悲哀。 最后,书画评论也应知人论世。《孟子·万章下》:“孟子谓万章曰:‘一乡之善士,斯友一乡之善士;一国之善士,斯友一国之善士;天下之善士,斯友天下之善士。以友天下之善士为未足,又尚论古之人。颂其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也,是尚友也。’”清人章学诚解释说:“不知古人之世,不可妄论古人文辞也。知其世矣,不知古人之身处,亦不可以遽论其文也。”王国维也曾说:“是故由其世以知其人,由其人以逆其志,则古人之诗,虽有不能解者,寡矣。”鲁迅在《且介亭杂文二集·“题未定”草》中说:“世间有所谓‘就事论事’的办法,现在就诗论诗,或者也可以说是无碍的罢。不过我总以为倘要论文,最好是顾及全篇,并且顾及作者的全人,以及他所处的社会状态,这才较为确凿。要不然,是很容易近乎说梦的。”论诗文应知人论世,论书画也应知人论世,这是现代学术的客观公允,也是真正意义上的尚友古人。 七、初步的结论与推论 本文据考古新发现的柳公权撰书《严公贶墓志》,结合相关其他柳公权书法新出文物及传世文献,在陕西省考古研究院考古队发掘报告两文的基础上,重点从书法文化角度讨论了以下问题,并提出自己的一些初步判断: “撰并书”属于文学与书法跨领域的综合创作,是一个艺术家才华的全面展示,也是当时社会和官方对艺术家多项才能的认可与肯定。柳公权传世的“书一文”型作品数量有限,弥足珍贵,他亲自撰文的部分碑志作品,展示了他书艺才能之外的“史才”,值得文学界和书法界深入研究,也为今日高等教育界有关跨学科、交叉学科人才培养提供一个很好的例证。 通过文献与文物可以看出,镌刻柳书的有一个稍微固定的群体。新发现的《邵建和墓志》,《杨承和神道碑》则证明,柳公权与刻工邵建和的交往较多。就碑版类作品而言,刻工技艺的精湛,对于精准全息地保留书家的精神气韵与书法资讯至关重要。 中古时期的河东柳氏为关中郡姓,但到了中晚唐时期早已衰微,没有多少政治特权,唯在家风家教方面仍不可忽视。从柳氏家学看柳公权书法,其卓异挺拔,既由于个人天赋,也与家学传承、家风薰习有关。 书史上有关柳公权“谀阉”说也是文化史上的一个“箭垛”现象,可谓见仁见智。但碑志作为一种规范化的应用文,并不是一种个性化、独立化的个人创作,无论是撰文还是书篆都受制于丧主与朝廷。作为综合艺术中一部分的书篆,更与撰文及撰文的作者、丧主捆绑在一起,今天我们抽离出来、独立欣赏的文学作品和书法作品,在当时仅仅是此综合创作中的一个环节、一个子系统。科学的历史研究,应该将这几个元素放回历史现场,恰如其分地平心释,而不是以道德洁癖做脱离历史的诛心之论。 附记:本文撰写过程,承蒙陕西省考古研究院的焦南峯、孙周勇、种建荣诸先生安排考察观摩文物,合作发布研究成果;西安市政协李会贤先生,著名书法家宋晓军先生帮助联系介绍;学生胡永杰、罗曼、郭浩源、周宇飞诸君帮助校订文稿,选定照片,谨一并表示谢忱。 |